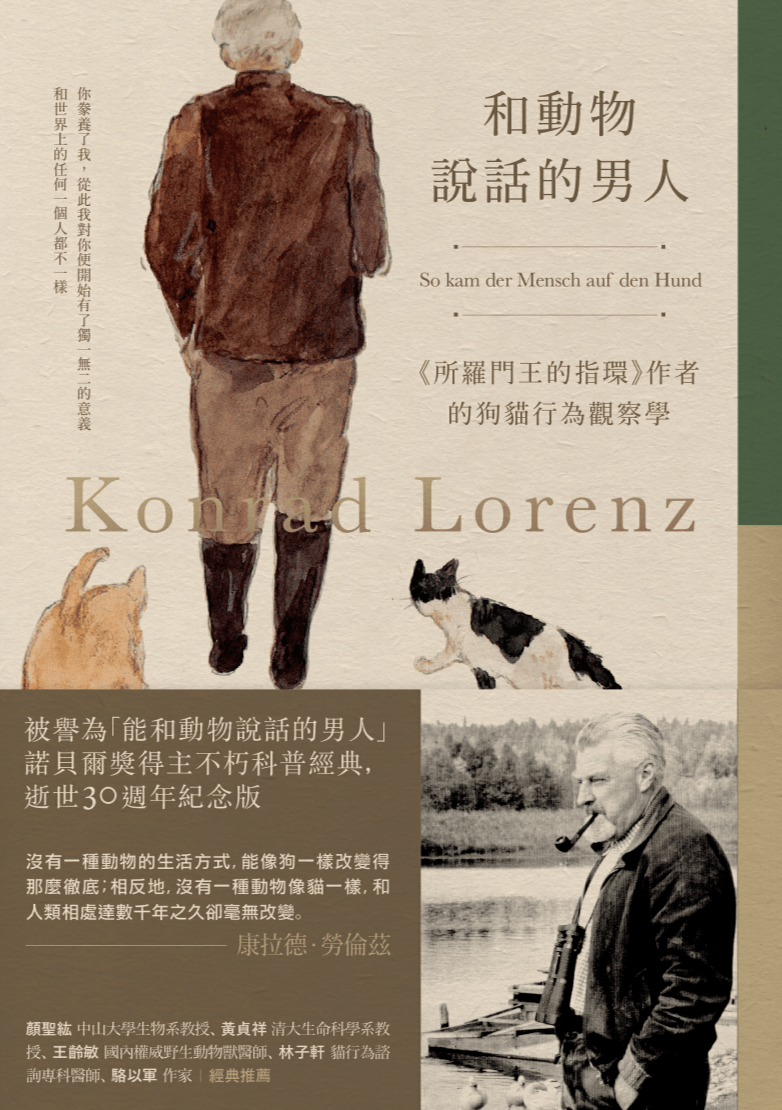

- 圖:翻攝自Rakuten kobo。

- 康拉德・勞倫茲是動物行為學之父,也是諾貝爾獎得主。

- 《和動物說話的男人》一書,不僅適合狗主人,也適合任何對動物行為學、犬類心理或人類與動物關係感興趣的讀者閱讀。

- Q:這篇在講什麼?

- A:圖:翻攝自Rakuten kobo。

- Q:重點是什麼?

- A:康拉德・勞倫茲是動物行為學之父,也是諾貝爾獎得主。

康拉德・勞倫茲是動物行為學之父,也是諾貝爾獎得主。《和動物說話的男人》一書,不僅適合狗主人,也適合任何對動物行為學、犬類心理或人類與動物關係感興趣的讀者閱讀。此書的副標題是「狗貓行為觀察學」,但關於貓的部分是「有貓但不多」,畢竟人與貓的關係受到馴化的或許是人,因此本文的重心放在犬類與人類的關係上。

在人類的歷史長河中,夜晚總是伴隨著未知與恐懼,而犬類則成為人類最早的夥伴之一,協助守護夜晚的安全。這段關係不僅僅是狩獵或看家的功能,更深遠的是,狗的存在為人類帶來了「安全感」,使我們得以在夜晚仍能安然入睡。我喜歡勞倫茲用這樣的設想來拉近雙方關係,凸顯人類與犬類的情感連結,並非只是單方面的馴化,而是一種雙方都受益的夥伴關係。

書中對於犬科動物的社會行為有深入的觀察。這一點特別值得強調:犬類對人類的熱情和服從,並不能簡單地等同於人類社會的倫理價值。人類習慣將狗的行為擬人化,認為狗的順從是一種尊重或責任感,但實際上,即便是最忠誠的狗,也沒有真正的人類式道德觀。

例如,當陌生人試圖拿取主人的物品時,狗可能會憤怒,但這並非因為牠具有「保護財產」的責任感,而是因為物品帶有主人的氣味,象徵著家的存在。這種行為背後的動物行為學解釋,與表面上「看起來的忠誠」有所不同。勞倫茲也強調,即使忠誠是一種珍貴的特質,但狗並不理解人類社會中的道德與責任,因此,即便是最忠誠的狗,也缺乏真正的是非觀與道德感。

狗的忠誠並非天生,而是需要特定的心理狀態來維持。狗的忠誠來自於牠們保有一定程度的「童心」,也就是說,狗如果能夠像幼犬般對主人產生依賴,便會更加忠誠。然而,這種依賴不能過度,否則狗便會對所有人都表現出同樣的服從,而非對主人特別忠心。因此,犬類的忠誠其實是一種心理與社會行為的微妙平衡。

書中也討論了犬類的行為訓練,強調「無需處罰」的方式比傳統的懲罰更有效。勞倫茲指出,透過權力與威信來影響犬類,比起懲罰帶來的痛苦,更能讓狗理解主人的意圖。當狗知道牠們是被「允許」進行某些行為,而非被強迫時,牠們會更樂意服從。這種訓練方式讓服從變成一種快樂的體驗,而非壓迫性的順從。我想,對於這樣忠誠而懂得何謂快樂的生物,飼養牠的人類必須負擔極大的責任。

我為作者與他的愛犬斯塔茜的故事而感動。斯塔茜兼具孩子氣的依賴與狼族的忠誠。即便身處外界充滿誘惑的環境,斯塔茜仍能克制自己,保持對主人的忠誠。當感官敏銳的牠行經處處是刺激的市場,鼻孔張大、耳朵豎起,近乎全身激動顫抖,仍能像是用一條無形的繩索將自己繫於主人身旁。有趣的是,牠卻同時能夠「欺騙」,當牠發現牠肌腱發炎的緩步前進,會讓騎單車的主人推車步行陪伴後,甚至學會懂得在比較無聊(不符合牠心意、有某些責任必須履行)的行程「跛腳」,在可以穿越原野的日子則立刻不藥而癒、放足飛奔。可愛的斯塔茜能展現堅定的意志,卻同時在行為控制上發揮了「創造力」。

然而,當勞倫茲因工作而離家,斯塔茜無法理解分離,因而遭受極大的精神折磨,甚至忘記了所有學會的規矩與禮儀,牠的焦慮與嗥叫,既悚然又叫人心疼。這種不安感源於犬類對語言的理解能力有限,牠們無法理解人類行為背後的邏輯,只能用情感來回應。人類透過語言表達與理解情感,但這種能力並非天生,而是後天學習得來;狗要能理解並信任人類,以及展現合宜舉止,當然必須透過學習、與飼主的長久相處才得以建立。最終,斯塔茜在戰爭空襲中喪生,但牠的忠誠與愛,深深烙印在勞倫茲的記憶中。

書中透過許多日常案例,描寫犬類社會規則(禮儀)如何影響牠們的行為,並強調了解這些規則能幫助我們更好地對待犬類。最後,勞倫茲提出了「養狗六誡」,其中一點,非常值得我們深思,狗的品種與血統並非最重要,心智的特質(如聰明、忠誠、勇敢)才真正影響人與狗之間的關係。

人與狗之間的關係需要時間來培養,彼此認知、調和,進而取得平衡。這種深厚的關係,雖然最終會因狗的逝去而帶來悲傷,但狗作為愛與忠誠的化身,陪伴的時光永遠值得珍惜。我認為,勇敢熱情的犬隻進入了人類的家庭與內心,驅走了黑夜所象徵的恐懼,今日的飼主更應負起所有的責任,照料、保護與教導,這樣的關係才能締造真正的情感連結,也創造對動物而言真正的福祉。

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。