- 台南振發茶行,以福建武夷山36奇石命名的茶罐,已有一百多年歷史。

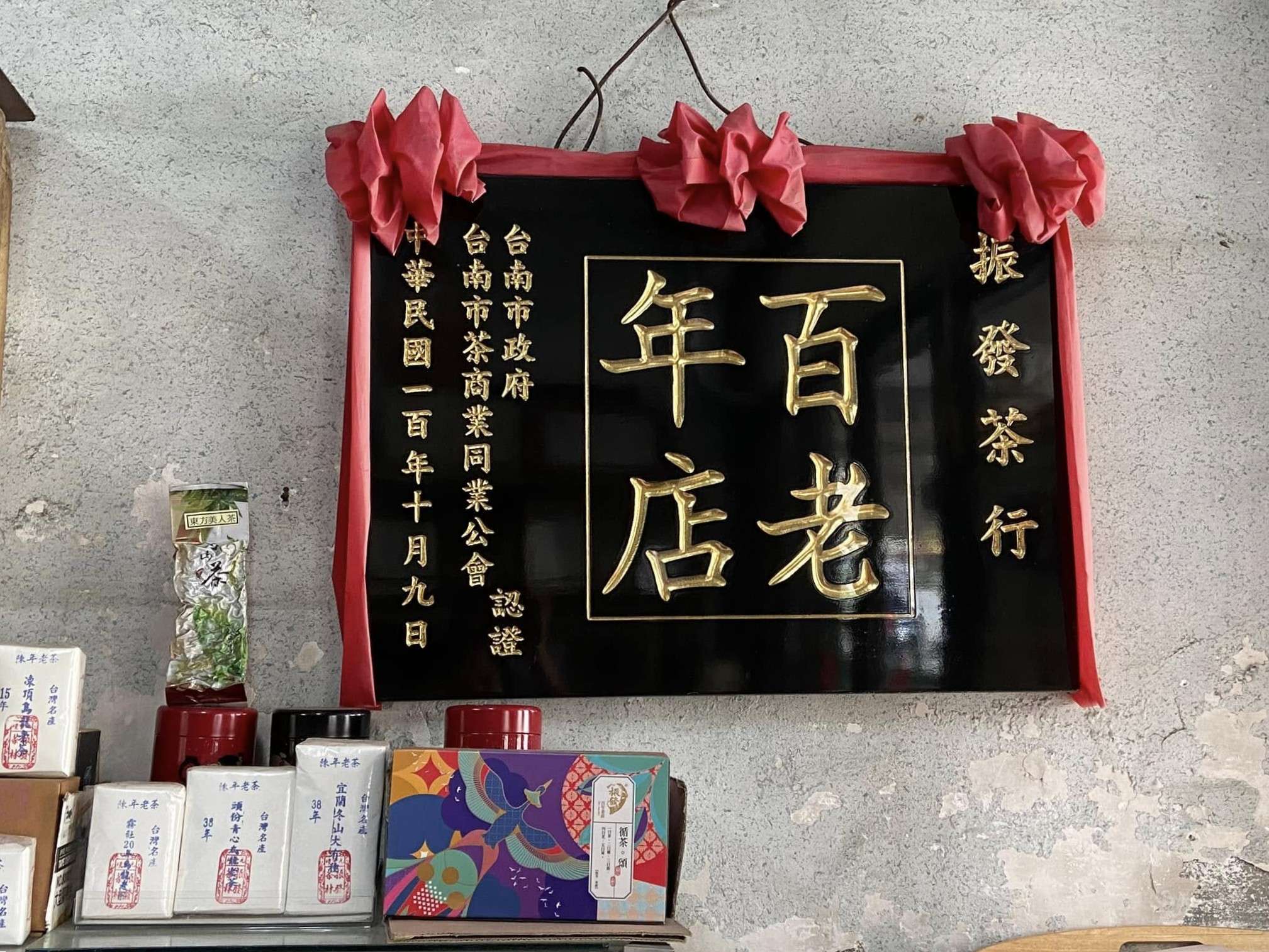

- 「振發茶行」是目前文獻記載台灣現存最悠久的茶行,目前所在的透天厝,曾是整條街上最高的房子。

- 門口貼「清咸豐十年」,高高懸起「振發」黑色金字招牌。

- Q:這篇在講什麼?

- A:台南振發茶行,以福建武夷山36奇石命名的茶罐,已有一百多年歷史。

- Q:重點是什麼?

- A:「振發茶行」是目前文獻記載台灣現存最悠久的茶行,目前所在的透天厝,曾是整條街上最高的房子。

「振發茶行」是目前文獻記載台灣現存最悠久的茶行,目前所在的透天厝,曾是整條街上最高的房子。門口貼「清咸豐十年」,高高懸起「振發」黑色金字招牌。1841年創立,門內百年老店木匾落款卻標記著一百年十月九日,這背後玄之又玄的故事是,掛在門外的店名曾不翼而飛,遍尋未果,垂垂老矣的第五代念茲在茲,憾對先人。豈料十月九日撒手人寰的夜晚,有人送來木刻店名。不得而知這是天意?人意?冥冥之中的念力與神助?

但可確知的是中午時分,拉開老店招牌下的玻璃門,櫃台、錫製茶桶、背靠牆壁的木架,站在百年前的位置。時間在這裡被茶香停住,以福建武夷山36奇石命名的茶罐,代表早年從福建進口武夷岩茶的起點,雖因二戰搬遷丟失,目前僅存「金花」、「大王」「龍吟」、「虎嘯」、「天心」、「古井」、「幔陀」、「雀舌」等24個。如冠冕的黑墨茶罐,還緊緊咬住百年前貼下的紅紙墨色標籤,風雲斑駁了容顏,卻有種滄桑裡的榮華,榮華底下傳統的光澤與厚度。

根據資料,嚴家第一代自福建來到臺北大稻埕,經營茶行,後遷至臺南近南勢港的水仙宮,之後再遷移至民權路一段,開設「盛發錢莊」、販賣福建武夷茶之「盛發茶行」。但因作保,影響錢莊的營運,搬到清朝時的「元會境街」,現今的民權路一段,致力於茶行,並改名「振發茶行」。家傳珍藏的印鑑,寫著「元會境 振發茶林」,「元會境」是府城過往進出大東門的街道舊名,代表著茶行的所在地。

雖是店家,其六代一貫經營模式,卻採大批發商直接向茶農進毛茶,自行烘焙的方式,所製綠茶、包種、烏龍、紅茶,或是花茶,皆以米白色溫潤的紙張摺為長方形,外層蓋上百年牛角老商號印章和茶種名稱,乃源自福建的傳統——手工包裝,代表振發品質保證,以及親手將茶交給客人的情誼與慎重。朱紅商號和茶種名稱,藍色印章標示各式茶種,如正梨山烏龍、特選阿里山金萱、蜜香紅茶,以及象徵臺南做十六歲習俗的「十六歲茶」。另有「狀元」、「榜眼」和「探花」茶桶,裝著品質排序。

今天幸運地請教第六代嚴偉嘉,說起何以願意回來接家業,接班後的理念與作法?

在師大音樂系畢業的媽媽薰陶下,就讀台南藝術大學音樂系的他說起,家裡數代其實各有所長,本各圖謀發展,卻在因緣際會下回來接掌。譬如第四代以臺南一中第一名畢業成績,保送成功大學,卻因父親驟然離世,被迫放棄學業掌店。其妻乃臺北信記茶行千金,在臺北木柵、坪林有茶園,種茶、製茶、賣茶還外銷到新加坡、日本、香港、菲律賓等地,經營茶業一條龍生意。就這樣支撐了72年,再由原本從醫的第五代嚴鴻鈞接手。

十八歲那年,阿公特意到臺北找他吃飯,委婉而直接提起大家族中大房二房都有其他事業,作為這房唯一男孩的他是否喜歡茶葉?

嚴偉嘉的回答是「還好」,畢竟從小生活於茶香裡,茶葉就像呼吸,已是生活的一部分。

接著阿公又問道「是否考慮接家業?」

從沒想過接家業的他沒立刻答應,但他開始走進各地茶行,參加茶會。直到感覺茶有許多可能時,他才堅定想了解傳承家族,與茶葉的意義。

當我問起品牌經營有許多方式,何以維持傳統?

他回應道:「雖然近幾年的金融風暴、茶品店林立、咖啡熱潮的確衝擊茶行;對於文創藝術融入設計、創立飲料品牌懷抱開放態度,但當深層思考何以要變?要走向哪裡時,反而確信做好茶是振發茶行的核心概念。

忠於分享好茶的理念,傳承零售商做大盤事,和自家獨特的烘焙方式,便是新意義。振發茶行於清末因堅持不羼劣茶、不哄抬價格,得巡撫劉銘傳頒發「金葫蘆」標章認證,這個精神一直留傳至今,也是他承先啟後的使命。

他有感而發地說起越是老行業,越受到嚴格檢視,作為繼承家業的後代做出成績時,被視為是祖先打下根基而理所當然,反之,往往被批評為好高騖遠的富二代。這樣的放大檢視,讓他無論考品茶師,或決定傳承都背負靠上代、被比較的負面標籤。對此,他坦言必須自我調適,習慣過度批評的生存環境,有則改之無則勉之。問起接棒後最有成就感的事,這位年輕但十分沉穩的行家分析農產品已經定型,大眾有既定的習慣和約定俗成的框架,難以改變也不容易掀起大賣熱潮。

穩中求變,是長長久久而又穩當的做法,因此他每年跑上百座茶園尋找「小綠葉蟬」的昆蟲咬過後的「昆蟲茶」,再經過製茶師發酵,開發出具有蜜香、果香的新產品,得牡丹米其林餐廳和老行家的認可,因此受邀到各地講課。

臉上洋溢幸福感的他,得意地介紹振發中等禮盒以百鳥之王「孔雀」發想,寄寓吉祥與平安之意;此外,清朝高級官員以孔雀翎毛做成官帽的裝飾品,稱為「花翎」,故以權力象徵的孔雀,祝福步步高升,前程似錦。高級版禮盒,是贈顯貴者,以神的使者「青鳥」作為成功者的祝福。

這是台南,老店因為有傳承,而得以家業書寫歷史。令人感動的不僅是老店屹立百年的精神與堅毅,更是每一代賦予傳承的意義,以一生一世鍾愛於斯,誠謹熱情迎接每一個懷舊的心情,到訪的期待。

與振發茶行同一條街上,同樣傳承六代的百年老店,是「左藤紙藝薪傳」,顯然名氣沒那麼顯赫,問路時連在地人都必須查地圖才知道。

正在與朋友喝茶的老闆娓娓說起這段「薪傳」的歷史:第一代因清朝敕授「臺灣道純司國」,舉家從金門遷到臺南。古代道士是執掌禮俗的官職,洪家祖先把道士學問傳給後人,由於道士必須準備紙料,糊紙自然成了副業,直到第四代洪錕鎔才決定放棄道士,專攻糊紙。

紙紮店本無店名,「左藤」之名源自洪錕鎔,貌似日本內閣總理大臣佐藤榮作,而有了「洪左藤」的外號。彼時一家都投入糊紙技術,招收徒弟傳承,蔚為臺南糊紙最榮盛之家。也在意識到糊紙業是文化,和美術系科班出身的第六代洪國霖精進下,擴及廟會、節慶、花燈與人物。

原以為紙紮用於喪事和廟宇建醮、王船醮紙,沒想到從出生、滿月賀禮剪紙,到臺南做十六歲七娘媽亭、結婚時女方準備送子的觀音、壽宴都會用到紙糊。而店裡陳設的作品件件栩栩如生,竟都以報紙塑型,再糊上彩紙而成,更難以想像的是店裡有一半空間放滿數代傳下來的諸神像,僅餘狹隘的位置工作,但一臉憨厚的藝人指著喝茶用的鐵桌,說所有作品都是在這簡陋的小桌和騎樓完成。

***

台南的老派待人之道,引領迷路的我,招手邀請進門喝茶,也在崇明國中許願再續前緣的演講。

屬於台南的地圖,因為這絲絲縷縷的人情,而氤氳暖暖的美麗。

作者:陳嘉英

國立臺灣師範大學閱讀教學課程講師、景美女中語文資優班教師及召集人、曾獲台北市特殊優良教師與台灣省師鐸獎。

著作:《課堂外的風景》(與陳智弘合著)、《凝視古典美學:高中古文鑑賞篇》、《寫作力》、《打造閱讀的鷹架:教你如何閱讀》、《閱讀力:三招教你破解閱讀密碼,強化競爭力》、《從世界名著經典出發,提升你的人文閱讀素養》、《第一本教你寫好學測國寫的作文書──議題導向的閱讀與寫作》、《誰說文言文很沒趣:用文史放大鏡看高中必讀的15篇經典》等。