- 為實現我國2050年淨零排放目標,藍碳作為自然碳匯的重要來源,已成為國家淨零轉型策略中的關鍵一環,藍碳方法學於今(24)日獲環境部「溫室氣體。

- 藍碳方法學於今日獲環境部「溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會第19次會議」審議通過。

- 海洋委員會主任委員管碧玲表示,海洋碳匯在氣候治理上具高度潛力,對我國邁向淨零具有指標性意義,海委會於112年完成我國本土紅樹林及海草床藍碳方。

- Q:這篇在講什麼?

- A:為實現我國2050年淨零排放目標,藍碳作為自然碳匯的重要來源,已成為國家淨零轉型策略中的關鍵一環,藍碳方法學於今(24)日獲環境部「溫室氣體。

- Q:重點是什麼?

- A:藍碳方法學於今日獲環境部「溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會第19次會議」審議通過。

為實現我國2050年淨零排放目標,藍碳作為自然碳匯的重要來源,已成為國家淨零轉型策略中的關鍵一環,藍碳方法學於今(24)日獲環境部「溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會第19次會議」審議通過,將成為我國具備科學基礎與實務可行性之藍碳操作指引,亦為推動海洋藍碳制度化、邁向淨零轉型的重要制度里程碑。

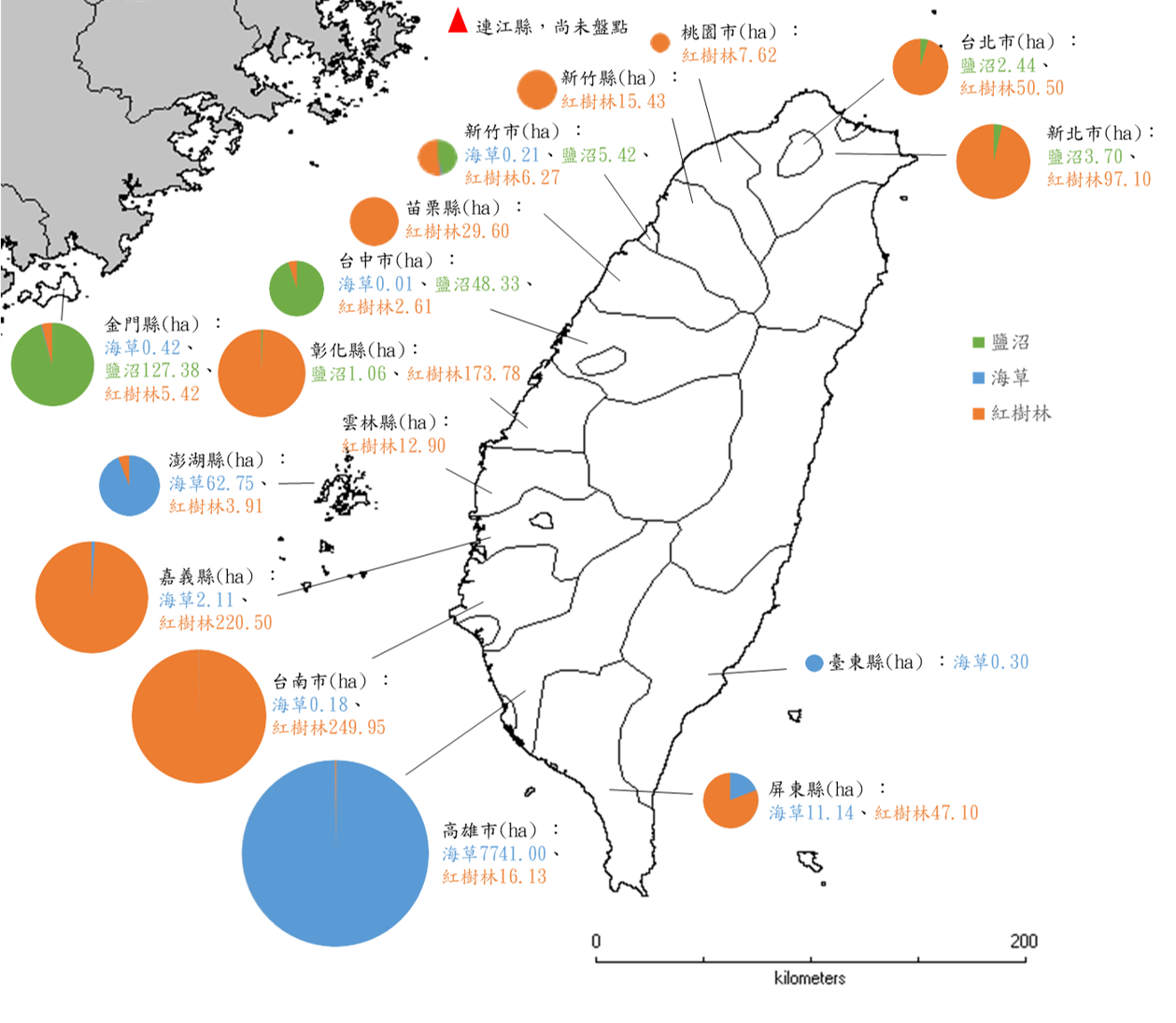

海洋委員會主任委員管碧玲表示,海洋碳匯在氣候治理上具高度潛力,對我國邁向淨零具有指標性意義,海委會於112年完成我國本土紅樹林及海草床藍碳方法學,建立海洋碳匯量計算之科學依據,作為未來納入國家溫室氣體排放清冊及減量額度認證體系之準據,海委會於113年1月完成方法學之修訂,同年3月26日與農業部聯名提出「海草復育」及「紅樹林植林」兩項藍碳方法學送環境部審查。

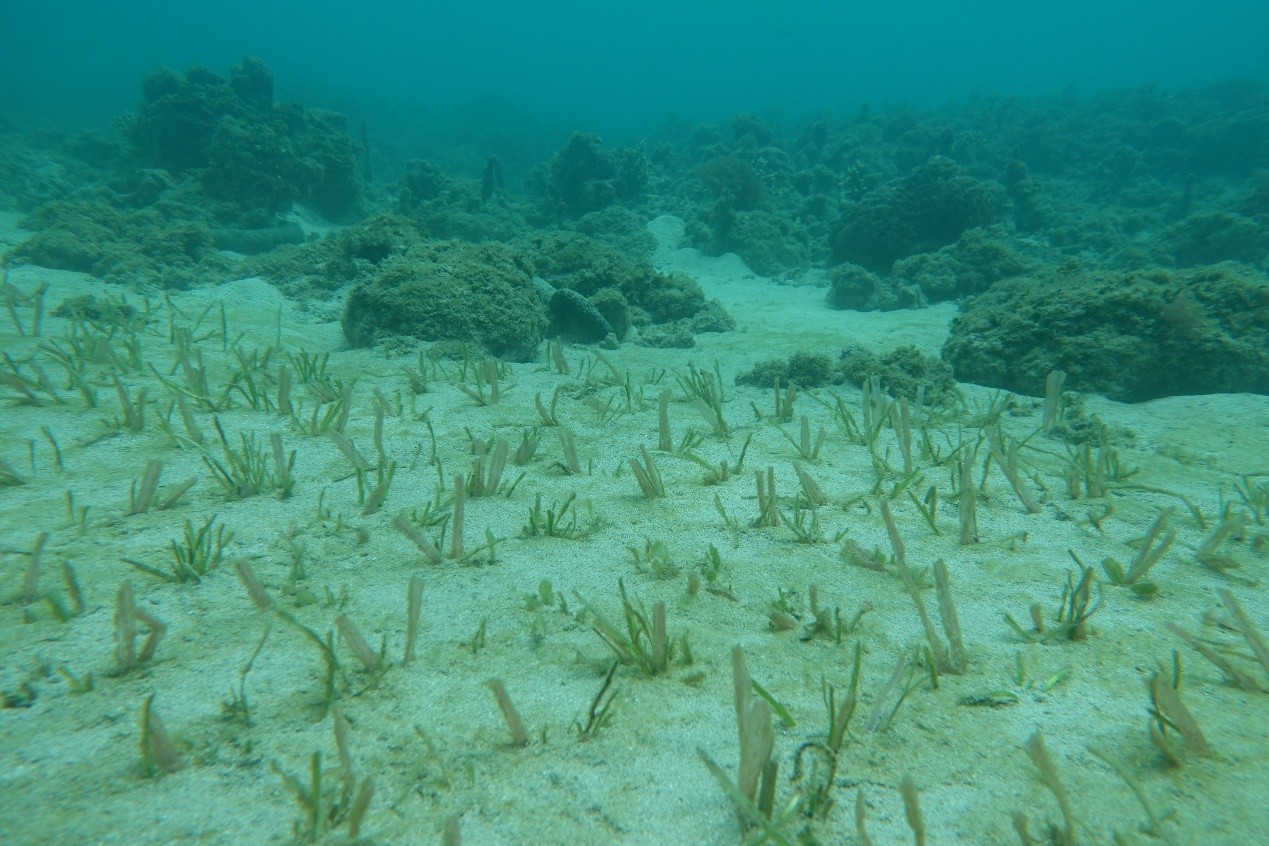

海委會說明,此次通過的「海草復育」及「紅樹林植林」兩項藍碳方法學,參考國際標準架構並依本土生態特性量身設計,內容涵蓋從選址原則、適用條件、監測標準到碳匯效益的估算與驗證等完整流程,透過復育與植林的專案活動,達成專案邊界內增加有機碳儲存量之效益。兩項方法學均具操作性、科學性與可衡量性,將作為未來推動藍碳復育提供制度框架與碳抵減專案之重要依據。

海委會指出,為加速藍碳復育行動腳步,海洋委員會海洋保育署於113年12月26日召開「藍碳生態系復育行動計畫」會議,邀集中央部會、地方政府及藍碳領域專家學者,共同研商復育策略,強調濱海藍碳生態系的營造應以維護生物多樣性為核心,復育行動應建立在調查監測基礎上,選定適宜地點與優先物種來實施。依據方法學之適用條件可於海洋或海岸型濕地、人為型濕地進行專案活動,例如低利用度魚塭、鹽田及部分漁港區域等復育潛力點,海保署已陸續啟動示範場域建置及海草苗圃試驗,為未來擴大推廣奠定實證基礎。藉此不僅提供政府推展自然碳匯政策之技術依據,亦為企業、地方政府與民間團體投入ESG行動與碳抵減額度交易建立可遵循之方法。

管碧玲強調,推動藍碳生態系復育行動,不僅能強化碳吸存與氣候調節功能,更可促進提升生物多樣性及增強海岸韌性,創造多元生態與社會效益,未來將持續擴充生態調查能量、精進復育技術,並整合中央、地方與民間力量,共同朝向復育自然與實現永續海洋之目標邁進,也誠摯邀請各界關注藍碳生態系發展脈動,攜手投入復育行列,落實藍碳治理,為台灣邁向永續淨零轉型盡份心力。