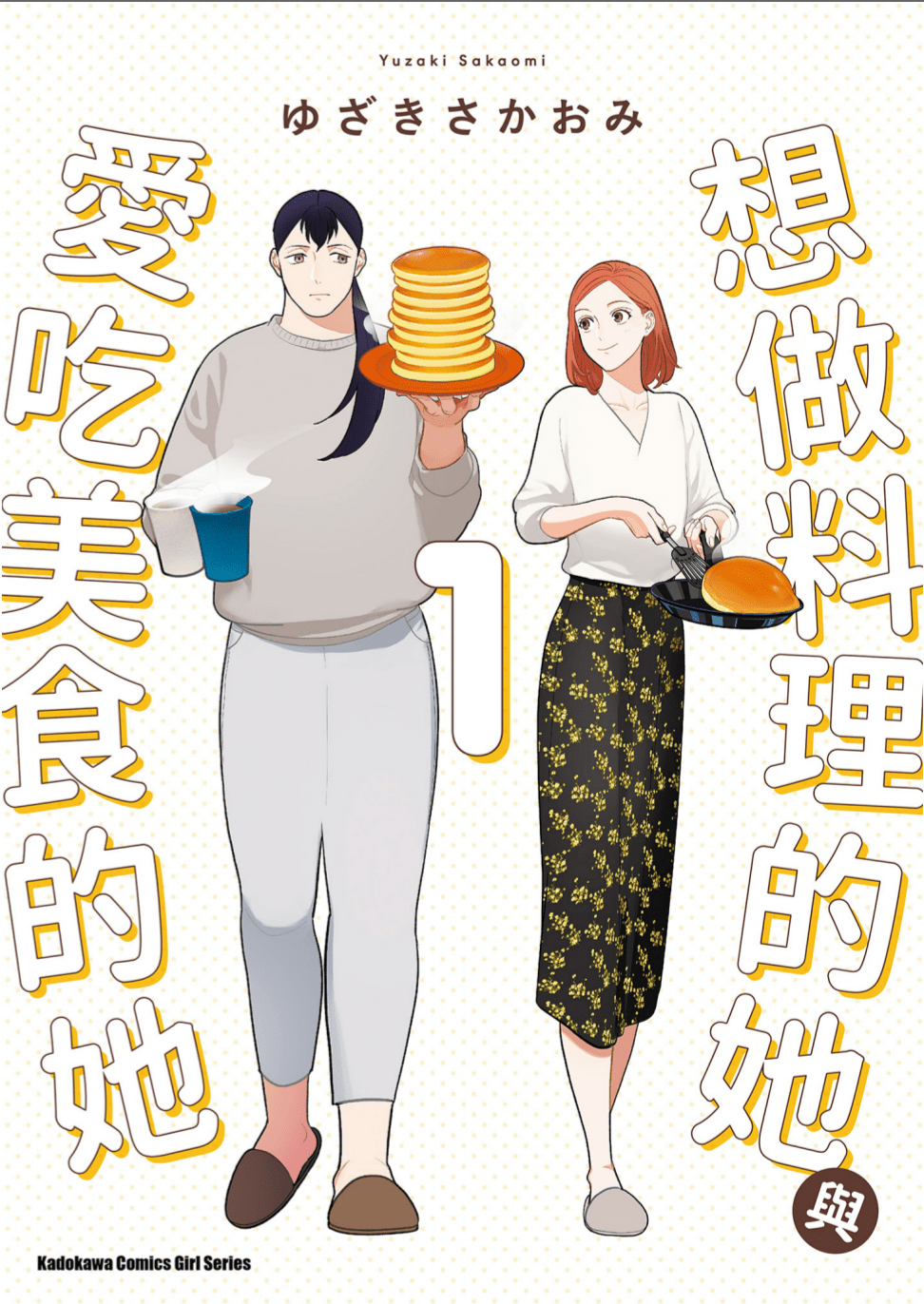

- 《想做料理的她與愛吃美食的她》書封。

- 圖:翻攝自Rakuten kobo。

- 漫畫《想做料理的她與愛吃美食的她》是一部溫柔深刻的作品。

- Q:這篇在講什麼?

- A:《想做料理的她與愛吃美食的她》書封。

- Q:重點是什麼?

- A:圖:翻攝自Rakuten kobo。

漫畫《想做料理的她與愛吃美食的她》是一部溫柔深刻的作品。上班族野本小姐熱愛烹飪,卻受限食量,無法盡情嘗試大份量料理;某天,她發現鄰居春日小姐食量驚人,於是便邀請她共享餐點。一段關於「烹飪」與「用餐」的故事展開,逐步帶出餐桌經驗、親密關係與社會議題。

飲食習慣不單純只是個人口味,更是文化資本的展現。人吃什麼、如何吃,往往連結家庭教育、階級與價值觀。當兩人坐在餐桌前,分享同一道菜,「一起吃飯」是藉由味覺體驗,共同建構了新的關係。這也是食物的文化特性:它同時象徵親密、交流,也能顯露限制。比如個人的健康條件、家庭教育的影響,甚至社會對「女性該如何飲食」的期待,都在餐桌上留下了痕跡。作品透過一道道料理,把這些看似細微卻豐厚的思考帶到讀者眼前。

一頓飯的形式就像一種語言,菜色的安排、份量的多寡,映照人際間的親疏與分際。漫畫裡,烹飪過程可說是「轉化」,野本能藉由烹飪,趕走沉悶心情,把壓力轉變成一道道能被分享的美味;春日的食量,則像是熱烈的回應,把心意真正消化吸收。當然,野本的嘗試,帶有對生活品質的追求;春日的大快朵頤,則是對生命與活力的接納。不同的飲食背景在餐桌上相遇,打破了過往的限制,建立了默契,彼此相互理解,因而情感也有了發展的契機。

與許多作品中女性角色被邊緣化不同,《想做料理的她與愛吃美食的她》的女性即是敘事核心。兩位女主角她們的相遇與互動展現豐富底蘊,她們交流料理,也談論職場的不平等、家庭帶來的傷痕,以及日常的壓力與掙扎。

對話很重要。傳統敘事裡的女性常常成為被凝視、被救贖的角色,能夠主動表達自身經驗的機會不多。在這部漫畫中,女性的交流一事就是價值的來源。主題表面是「吃飯」,透過飲食而引出的對話,讓讀者看見多樣的女性面貌:直率的、壓抑的、想要突破的、需要支持的。這也是如何「再現」女性生活的重要性,藉由在作品中被真實呈現,才能抵抗被簡化的敘事。

故事裡最打動人的,或許是那份「誠實」。野本與春日並非沒有傷痕,章節中常常會觸及到家庭或社會問題,有時甚至帶著創傷的陰影。像是野本單純熱愛料理,卻被男同事解讀為因擅長家務「是個好媽媽或適合做女朋友」,野本心裡明白那只是興趣,卻被迫套上了「服侍男性」的框架;又或者春日到餐廳用餐,僅僅因為是女性,便被老闆擅自減少了餐點飯量。日常的偏見與限制真實存在,然而飲饌時光便是最好的救贖,藉由分享、聆聽,正視並談論這些事實,這本身就是極有力量的事。

用餐的經驗,提供了既日常又安全的空間,共同進食的氛圍裡,角色不必刻意掩飾,卻也不會感到被評斷。她們能夠誠實面對彼此,不加批評,於是漸漸展開更深的談話。有次春日提到在外用餐,點了餃子配飯被路人指教,她們當然對此事不滿,卻不只是質疑「說教心態」,而是進一步就營養攝取與市面的常態化商品來思考現象的意義。但最重要的,是野本說:「喜歡怎麼吃就怎麼吃吧。」餐桌成為了庇護所,讓人得以延伸觸碰更廣闊的生活議題。烹飪與飲食往往帶有制度性的限制,例如社會常期待女性「會煮飯」,卻不一定允許她們自由享受美食。漫畫裡,野本和春日透過互相款待與分享,讓餐桌暫時脫離這些框架,變成可以真誠交流的場域。

值得一提的是,《想做料理的她與愛吃美食的她》後來被改編為日劇。雖然台灣目前尚未引進,但光是漫畫氛圍,就足以想像影像化後的溫度與張力。對於喜愛料理與人際故事的觀眾而言,這部作品無疑會是值得期待的佳作,如果串流平台買進,我也一定訂閱支持!

《想做料理的她與愛吃美食的她》的動人之處,有料理多變的美味,也有因共同備餐、共享美食而產生的連結、信任與支持。吃飯是生理需求,更與生活方式、社會規範密切相連。這部漫畫輕柔而真誠地將意旨遙深的議題織入角色之間的交流,讓讀者在閱讀之餘,或許也會在自己的日常餐桌上,更用心去感受那被理解與被溫柔對待的時刻。

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。