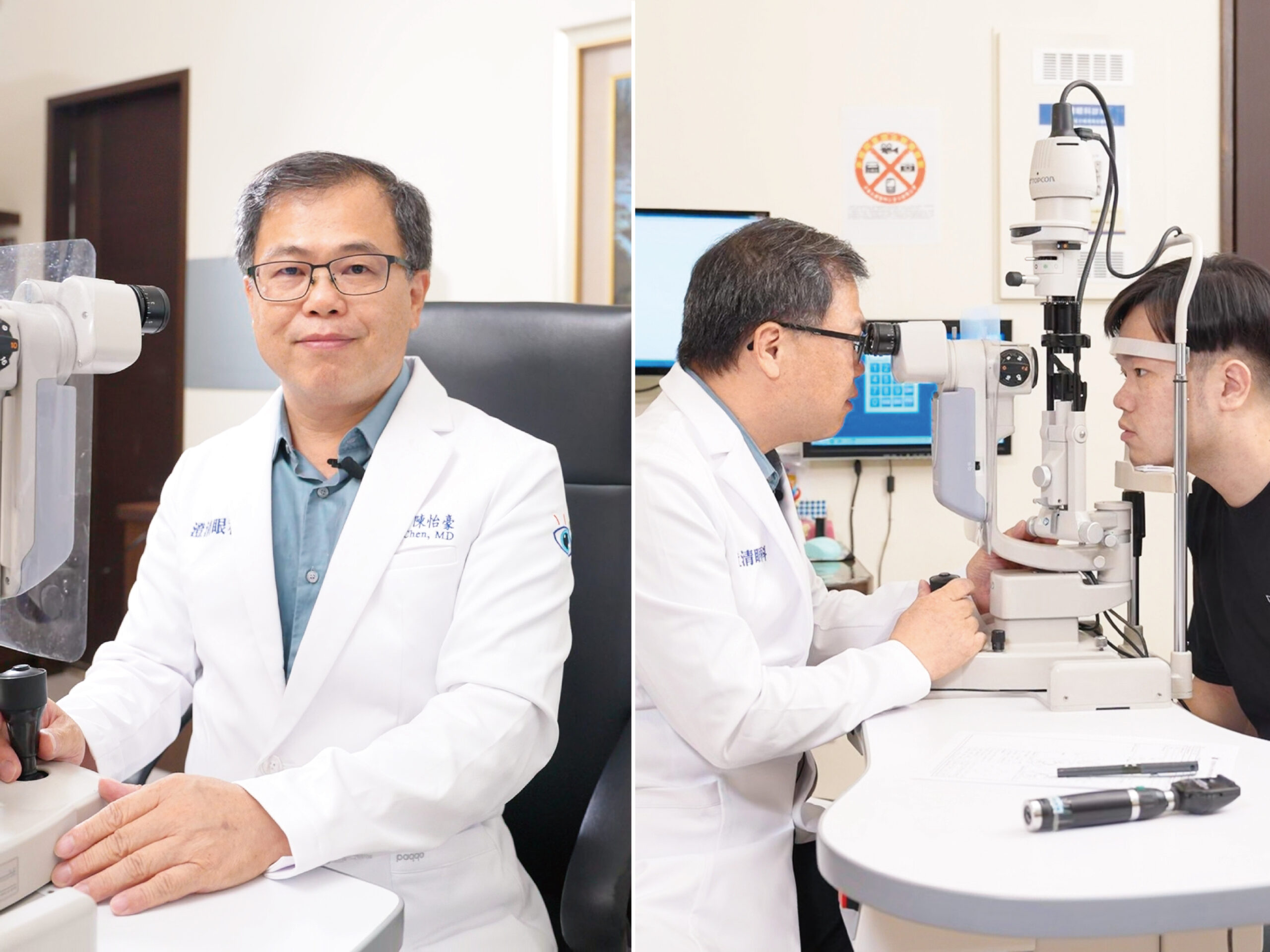

【健康醫療網/記者周辰瑞報導】根據衛生福利部最新統計,近年台灣胰臟癌的發生率呈上升趨勢,2022年新診斷人數超過 3,200 人。然而,約七成以上病患在確診時已經屬局部晚期或轉移性階段,加上胰臟位置鄰近多條血管,增加手術難度。成大醫院外科主治醫師、前醫學院院長沈延盛指出,台灣近年研發出一款具高穩定性、低副作用的「微脂體藥物」,已由二線治療獲准擴大至第一線使用,並在國際臨床試驗中觀察到有助延長胰臟癌病患的整體存活期,成為一線治療新選擇。

胰臟癌難早期發現 病程分期影響治療選擇

沈延盛醫師說明,胰臟位於腹腔深處、結構複雜,加上腫瘤的生物學特性不明,目前醫界仍缺乏有效的早期篩檢工具,導致多數病患確診時已屬中晚期。治療策略依病程分期與患者體能狀況決定,主要分為局部治療(手術與放射線治療)及全身性治療(化學治療),依病期與患者體能狀況決定策略。若為第一期與第二期病患腫瘤通常可切除,多採用手術治療,必要時可搭配放射線加強局部控制;而第三期與第四期患者則以化學治療為主要治療方式。

局部治療技術持續進展 重粒子並非主流治療選擇

提到局部治療進展,目前質子、重粒子等放射線治療方式近年受到關注。沈延盛醫師說明,放射線治療能在部分無法手術的情況下提供腫瘤局部控制,在胰臟癌治療中屬輔助角色,並非主流或標準療法。由於胰臟位置特殊,緊鄰脊椎及多條大血管與腸胃道器官,一旦腫瘤侵犯血管或神經,放射線治療必須嚴謹評估劑量與範圍,以避免傷及重要組織。放射線對血管與腸胃道的慢性損傷在早期不易察覺影響,可能於後期逐漸浮現。因此,他呼籲病患應依專業醫師評估選擇治療方式,切勿因宣傳或話題性而盲目追求重粒子治療。

微脂體化療藥物擴增一線用藥選項 等待健保給付評估

過去十年來,轉移性胰臟癌常用的一線化療主要以白蛋白包覆紫杉醇與FOLFIRINOX。若一線治療失敗,患者平均存活期通常不足半年。由台灣研發的微脂體化療藥物,過去在第二線臨床已觀察到存活期有機會延長,後續進行第一線臨床試驗,將其與其他藥物聯合使用於第一線,部分受試患者存活期延長達一年,為胰臟癌患者帶來更多治療契機。目前該藥物已正式獲准用於第一線治療,並正等待健保給付評估。

微脂體藥物兩週一次、副作用可管理 攻擊轉移性癌細胞效果佳

由於超過八成的胰臟癌病患在確診時,已經出現惡病質,體能非常虛弱,藥物選擇需優先考量患者的整體身體狀況。有些傳統一線藥物須每週施打,對體能較差的患者來說,往往難以承受。因此,醫師在治療過程中需根據病況調整給藥頻率,盡量幫助患者減輕副作用。沈延盛醫師指出,微脂體藥物每兩週打一次,注射後會先進入腫瘤組織,再慢慢釋放至血液中,所以初期血中濃度不高,副作用相對緩和,部分患者反應耐受性佳。他說明,微脂體遞送技術可延長藥物及其活性代謝物在血中的存在時間,給藥後血中濃度可以維持約72小時,有助提升藥物與腫瘤細胞的接觸機會,持續攻擊癌細胞。

沈延盛醫師分享一則臨床個案:一位患者在接受二線治療期間,雖接受多次化療,但電腦斷層影像顯示腫瘤並無縮小甚至略為增大。經醫療團隊討論後,加入微脂體藥物合併治療,病情獲得一段時間的穩定控制。沈延盛醫師表示,該藥物在部分個案中展現潛力,臨床應用上未來是否可納入更多治療階段,仍需依個別病況審慎評估。

【延伸閱讀】

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66082

免責聲明:本文為外稿合作單位授權刊登,如對內容有任何疑問,請向原作單位確認。