好房網News記者蔡佩蓉/台北報導

台灣房地產市場近期出現多項警訊,顯示整體正步入「中期調整階段」。根據最新統計,截至民國113年第四季,全台待售新成屋住宅數量已突破11萬宅,創下歷史新高,反映出市場供應持續增加、庫存壓力不斷攀升的現象。

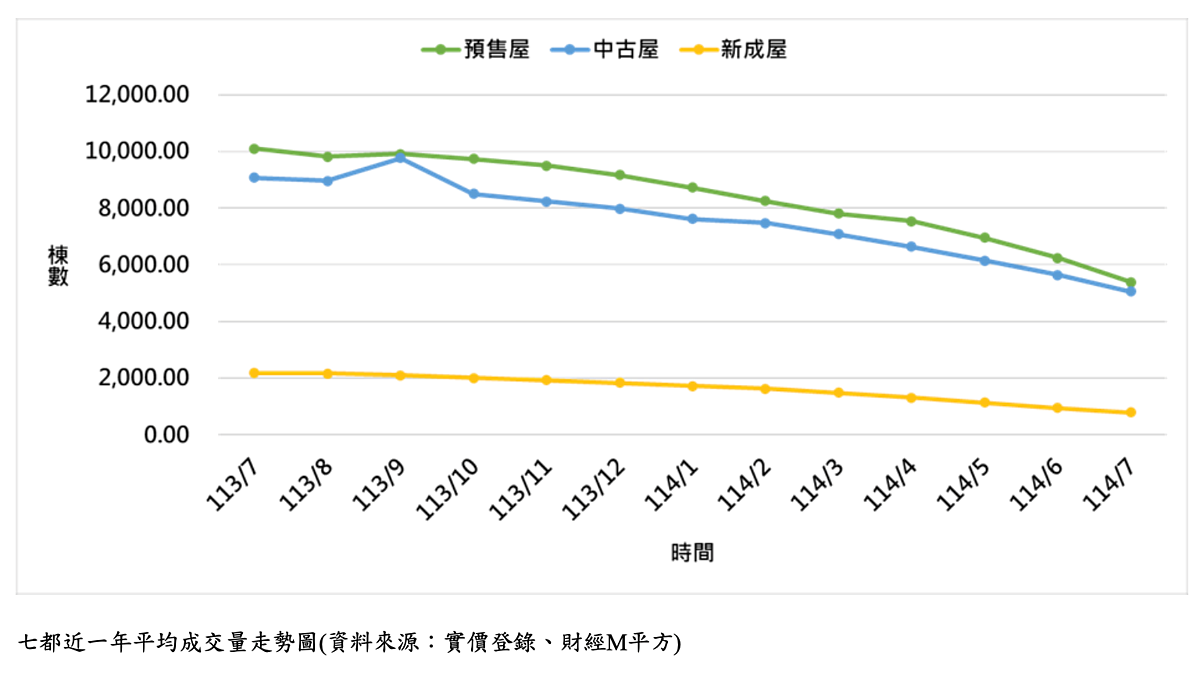

同時,金融機構對建商與購屋族的放款政策趨於保守,貸款成數下調與利率偏高,使市場成交揭露量與實際交易量同步萎縮。觀察六都及新竹地區近一年實價登錄資料,不論預售屋、中古屋或新成屋,成交量全面下滑,顯示市場買氣走弱信號強勁、消費者信心愈趨保守。

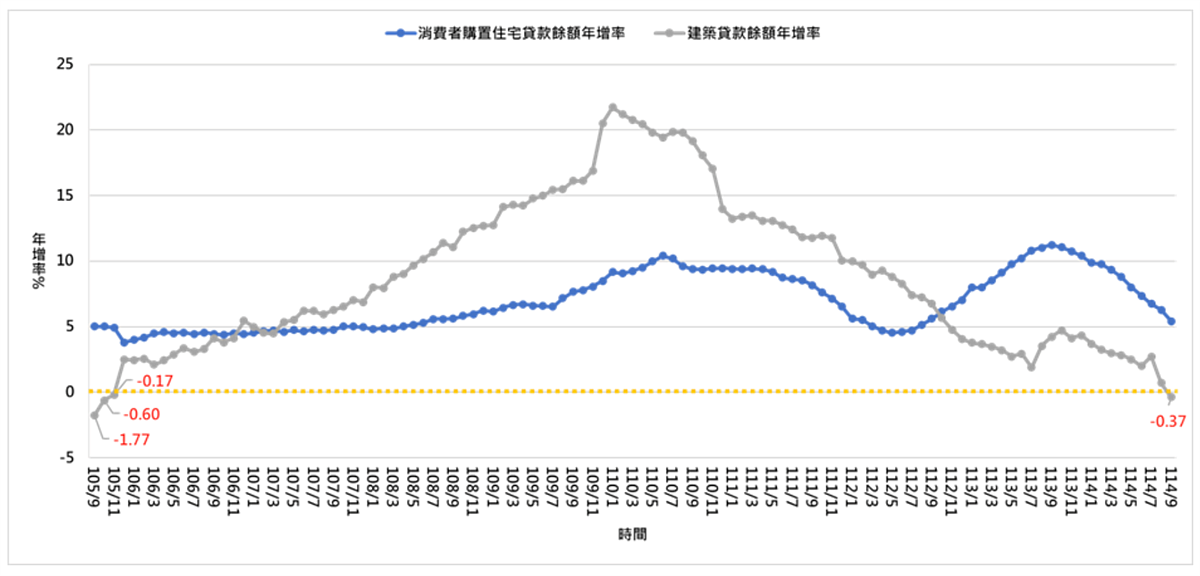

此外,作為建商推案信心指標的建築貸款餘額,在最新9月數據中已連續三個月下降,年減0.37%,為自民國105年11月以來、近九年首度出現負成長,表示市場資金動能顯著轉弱。

進一步觀察歷年走勢,疫情期間市場游資充沛,資金積極湧入房地產,使建築貸款年增率於民國110年初攀升至21.73%高點,創下近年紀錄。其後因有政策干預,增幅逐步回落至10%以內區間;而短短不到三年,年增率即跌破零軸,反映房市景氣已由高檔盤整轉為緊縮收斂。

正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠指出,此現象意味著建商在融資面臨巨大壓力,加上利率走高與購屋貸款成數下調等因素,使房市活絡度進一步受到抑制,推案意願與資金流動均呈下行趨勢。

整體而言,台灣房市正面臨「去化速度放緩、買方觀望升溫、資金壓力加劇」的多重變化。這波市場轉變不僅影響建商,也逐漸擴散至房地產相關上下游產業鏈,包括建材供應商、裝修公司與承包商等,已陸續出現訂單減少、交期延遲與現金流緊縮的初步徵兆。

目前市場4大挑戰包括,第1、「庫存去化遲滯」:隨著成屋供給量持續上升,若銷售長期停滯,建商為回收資金勢必採取降價或促銷策略,甚至延後新案開發或暫緩施工。這將使市場價格進一步走弱,形成價格下跌與信心疲弱的惡性循環。

第2、「交屋潮與資金鏈緊繃」:當新建案陸續完工交屋,但實際買盤不足,建商現金流入受阻,不僅影響移轉登記量,更使下游地政士、房仲及金融等相關業務量下滑,市場流動性明顯趨緊。

第3、「上下游產業連鎖影響」:建築承包商、營造廠與建材供應商可能遭遇付款延遲、合約延期甚至取消,導致中小企業資金壓力加劇。為求生存,部分業者可能被迫降價接單,進一步壓縮產業利潤空間,內需市場負面影響風險升高。

第4、「裝修與居住市場萎縮」:新屋交屋延宕,使裝修與室內設計市場規模縮小,中小型業者營運風險提高,恐導致企業退出市場,影響就業與消費動能。

陳孟筠說,目前市場已明顯進入「供給過剩與低買氣並存」的調整期,雖然多數建商仍能勉強支撐,尚未出現大規模倒閉或工程停擺現象,但若市場疲弱情勢持續惡化,恐將引發更深層的結構性風險,對整體經濟及地方財政將連帶造成衝擊。

更多新聞→

免責聲明:本文為外稿合作單位授權刊登,如對內容有任何疑問,請向原作單位確認。