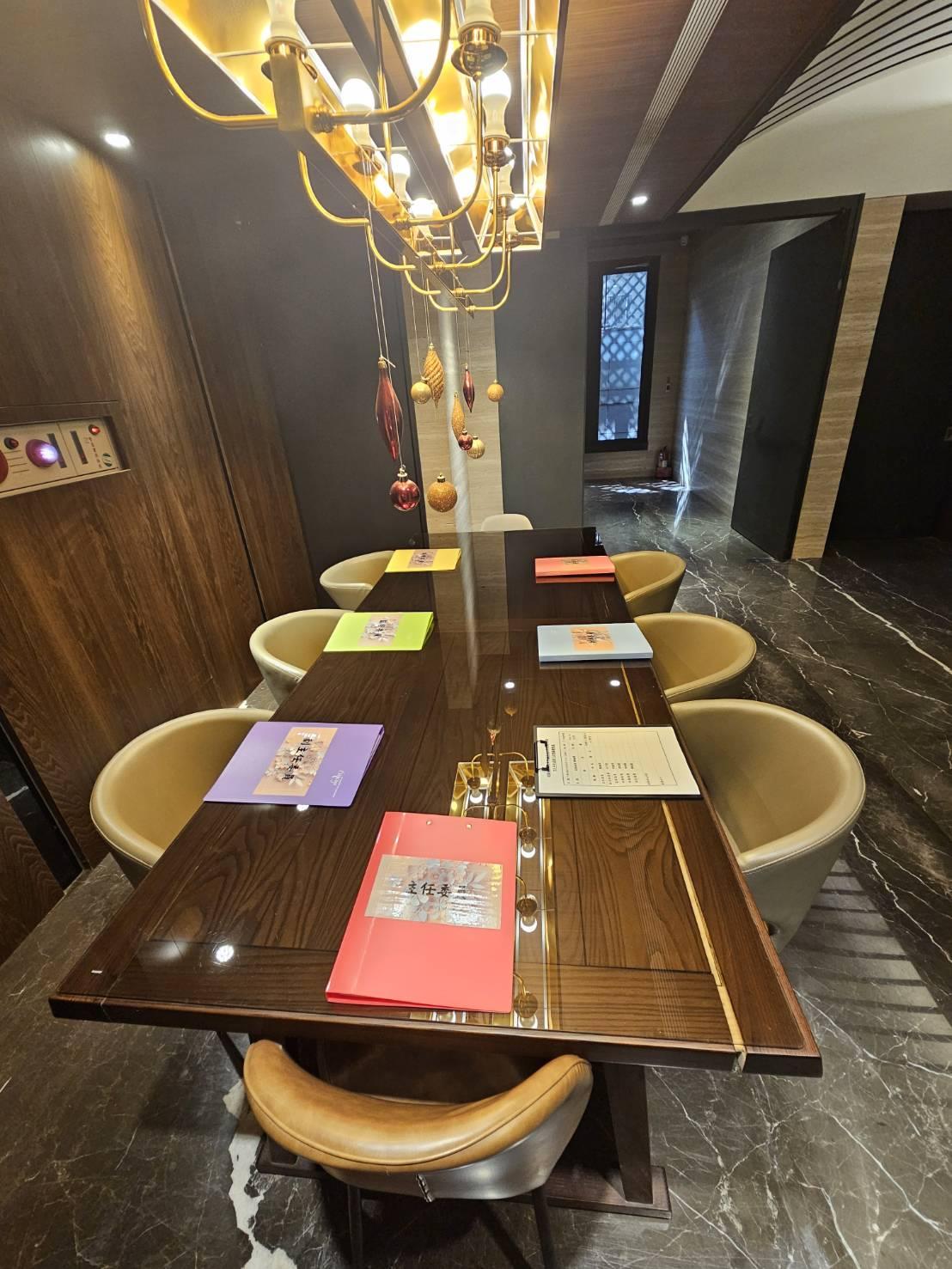

- 管理委員會議的召開場地與資料準備非常重要。

- 在台灣都市化進程加速與密集化的背景下,公寓大廈已成為多數市民的居住型態,而其管理制度的健全與否已成為社區運作的核心機制,且直接影響住戶生活品。

- 管理委員會作為社區治理的執行主體,其穩定性與合法性直接影響住戶權益、公共安全與財務透明;然而,現行《公寓大廈管理條例》第29條第4項規定「管。

- Q:這篇在講什麼?

- A:管理委員會議的召開場地與資料準備非常重要。

- Q:重點是什麼?

- A:在台灣都市化進程加速與密集化的背景下,公寓大廈已成為多數市民的居住型態,而其管理制度的健全與否已成為社區運作的核心機制,且直接影響住戶生活品。

文/張家榕

在台灣都市化進程加速與密集化的背景下,公寓大廈已成為多數市民的居住型態,而其管理制度的健全與否已成為社區運作的核心機制,且直接影響住戶生活品質與社區安全。管理委員會作為社區治理的執行主體,其穩定性與合法性直接影響住戶權益、公共安全與財務透明;然而,現行《公寓大廈管理條例》第29條第4項規定「管理委員會委員任期屆滿即視同解任」,制度設計上存在明顯斷層,若未能如期改選,將導致社區管理陷入「無人掌舵」的空窗期,此制度設計所引發的治理困境亟需制度性反思與修正,期能促進制度修正與社區永續發展。

依現行法令,管理委員會委員任期屆滿即視為解任,並無延任條款或過渡機制,此一設計雖具防止權力延宕之意,但在實務操作中,改選程序常因住戶參與意願低落、召集困難或人選不足而延宕,結果造成社區無合法管理主體,公共事務無人執行,財務帳務無人監督,甚至影響緊急修繕與法律行為的合法性。管理空窗期不僅是法律上的真空,更是治理上的風險。諸如公共設施維護與安全管理可能停擺,導致住戶生活品質下降,且財務收支無人核定,易引發資金運用爭議與信任危機,嚴重者,若社區需進行法律訴訟或行政申請,因無合法代表人,將面臨程序障礙與權益受損。此種情境下,社區治理不僅失能,更可能引發住戶間的對立與紛爭。

針對上述困境,筆者提出三項制度性修正方向:

- 引入「延任機制」:可參考其他自治組織制度,例如《人民團體選舉罷免辦法》、《都市更新會設立管理及解散辦法》等,設立「任期屆滿但新任未選出者得延任至改選完成」的條款,確保管理不中斷。

- 設立「預備委員制度」:於任期內預先推選候補委員,於屆期未改選時自動接任,維持治理連續性。

- 強化「社區治理責任機制」:透過公寓大廈規約,明定住戶改選義務與參與責任,並設立獎懲制度,提升住戶參與動機。

制度設計之外,社區治理的根本仍在於住戶的參與意識與公共責任感。唯有透過公寓大廈互動教育、資訊公開分享與民主機制的深化,方能建立穩定且具韌性的治理文化。管理委員會不應僅是行政執行單位,更應成為社區共識的凝聚平台,促進住戶間的理解、協作與信任。綜上,公寓大廈管理委員會屆期未改選所引發的治理困境,反映出台灣公寓大廈治理制度尚待補強之處。筆者建議,應從制度設計、公寓大廈文化與住戶參與三方面著手,建立具延續性與彈性的治理架構,方能保障住戶權益,促進公寓大廈永續發展。此一議題不僅關乎法律制度,更關乎城市生活的品質與民主治理的深化,值得立法者與公寓大廈工作者共同關注與推動。

作者:張家榕/台灣物業優化精進協會創會理事長

本文為作者授權文章,以上言論及圖片不代表本報立場。