- 南湖勝光登山口山徑上眺望思源埡口。

- 我們支持必要的安全管制,但反對一刀切全園封閉——應以科學風險評估與比例原則為依歸,保持資訊透明,回到精準管制,才能讓「戶外安全」與「開放山林。

- 太魯閣「燕子口堰塞湖」的陰影,讓國家公園管理處祭出了全園區封閉的管制,這項「一刀切」的決策,雖基於安全考量,卻可能讓「戶外安全」與「開放山林。

- Q:這篇在講什麼?

- A:南湖勝光登山口山徑上眺望思源埡口。

- Q:重點是什麼?

- A:我們支持必要的安全管制,但反對一刀切全園封閉——應以科學風險評估與比例原則為依歸,保持資訊透明,回到精準管制,才能讓「戶外安全」與「開放山林。

我們支持必要的安全管制,但反對一刀切全園封閉——應以科學風險評估與比例原則為依歸,保持資訊透明,回到精準管制,才能讓「戶外安全」與「開放山林」並存 。

太魯閣「燕子口堰塞湖」的陰影,讓國家公園管理處祭出了全園區封閉的管制,這項「一刀切」的決策,雖基於安全考量,卻可能讓「戶外安全」與「開放山林」的政策目標推向對立。

作為第一線的戶外產業經營者,我們支持一切安全措施,但必須嚴正指出:全園封閉並非唯一選項,更可能違反治理的精準原則──燕子口堰塞湖之後,開放山林需要的不是口號,而是可執行的治理路徑。

我們認同諸多戶外從業人員提出的主張:政府應僅封閉「大禹嶺以下園區及奇萊東稜線」,而非整個園區範圍。

我們需要主管機關回答的 4 個問題:

1. 你們採用的風險評估模型是什麼?(地質/水文/交通/搜救調度)

2. 為何封閉範圍涵蓋與立霧溪無直接連動風險的高山稜線?

3. 為何不採「局部封閉+條件式開放」?

4. 解封條件為何、由誰判定、多久檢討一次?(目前公告未見明確日期與條件)

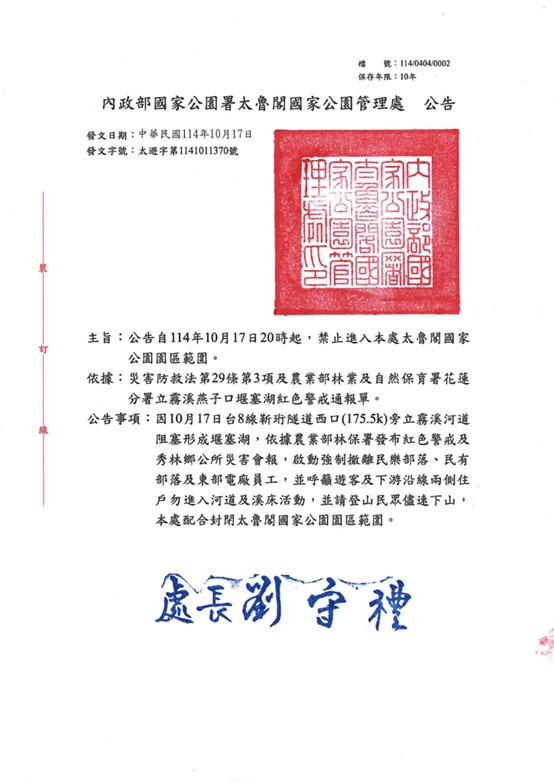

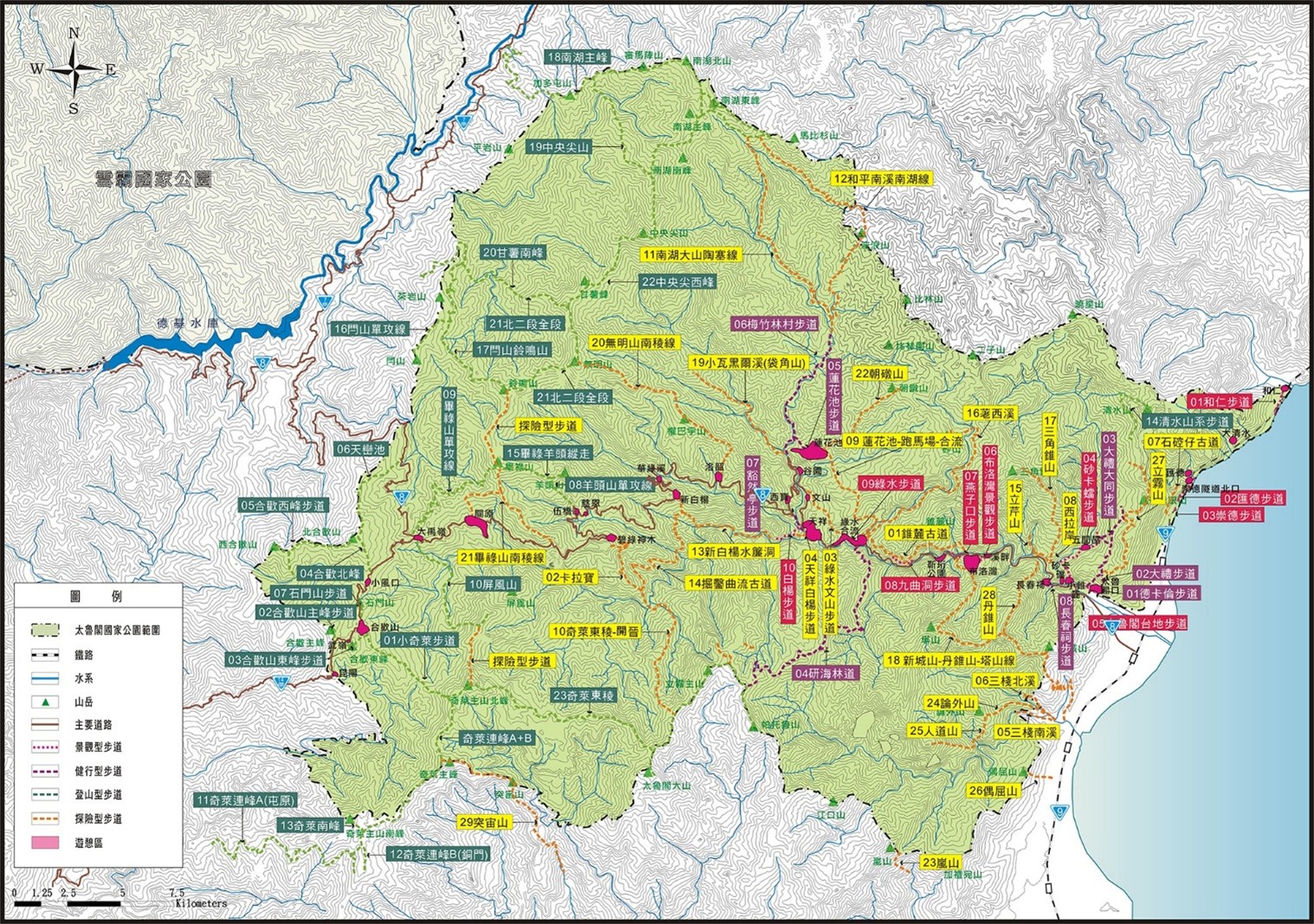

太魯閣國家公園幅員廣達 9.2 萬公頃,橫跨花蓮、南投、台中三縣市。燕子口堰塞湖位於立霧溪中下游,海拔約 300 公尺,其潛在影響範圍主要是立霧溪流域的下游地區。截至目前 2025 年 10 月 20 日,堰塞湖維持紅色警戒,危機尚未解除,近日山區大雨預報增添不確定性。

然而,太管處在 10 月 17 日的一紙公文,卻將整個太魯閣國家公園全區封閉;其中包括了整個中央山脈北段包含南湖、中央尖,合歡群峰、以及奇萊山系中央山脈超過 3000 公尺藝上的高山稜線;即便至今,國家公園申請的網站仍舊顯示,封閉超過一個月至今年 11 月 30 日。

針對封園決策過程,我們存在以下疑問:封閉範圍的風險評估依據為何?決策程序是否經過適當評估?為何封閉期間設定為一個月?

這些高海拔山區的進出,主要經由宜蘭、台中的思源啞口、南投縣埔里,這些高山區域與燕子口堰塞湖在地理上並無直接關聯,水文系統完全不同,堰塞湖潰決的影響範圍難以延伸到這些區域。

政府全區封閉可能有預防意圖,但這在風險評估上仍需更精確的科學依據,以避免不必要的限制以致民眾、甚至戶外產業經濟的損失。

一、行政裁量的比例原則檢視

依行政程序法第七條,行政行為應符合比例原則,包含 1. 適當性、2. 必要性,與 3. 衡量性,共 3 項子原則:

1. 適當性:

全區封閉是否有助於達成保護民眾安全的目的?雖然低地堰塞湖風險明顯,但封閉與其無直接關聯的高山區域,對降低堰塞湖潰決風險的貢獻極為有限,難謂符合適當性原則。

2. 必要性(最小侵害):

是否存在侵害更小但同樣達標的替代方案?答案是肯定的——例如只封「立霧溪流域沿線及可能受堰塞湖潰決影響的區域」、對與撤離高度耦合的區域(如奇萊東稜等)採較嚴格條件。

3. 衡量性:

全園封閉的社會成本,除了民眾使用自然資源的權利,更包含對登山旅遊業、地方經濟的連鎖衝擊,與政府推動的「向山致敬」政策精神相悖。在缺乏詳細公開風險評估的情況下,權益損害顯然與保護目的失衡。

二、內政部的回應:

內政部後續面對媒體詢問時回覆:主要基於「料敵從寬」原則,考量崩塌面積、預估土石量龐大、近期地震頻繁,以及園區交通動線不穩定。

然而,我們必須追問──

1. 若地震風險是封園主因,應依據地震風險評估劃定管制範圍,而非以堰塞湖為由進行全區封閉。地震風險評估與堰塞湖潛決風險評估屬不同災害類型,應分別處理、個別說明。

2. 關於交通動線問題:南湖大山等北一、北二段主要經由宜蘭側進入,合歡、奇萊群峰經由南投側進入,這些路線與立霧溪流域的中橫公路東段屬不同交通系統。若這些路線確有安全疑慮,應針對個別路段進行評估與管制,而非以「園區交通動線不穩定」為由進行全區封閉。

3. 「料敵從寬」不等於「過度限制」。行政裁量仍須符合比例原則,在保守評估風險的同時,也應精確劃定管制範圍,避免不必要的權益侵害。

三、【搜救資源論證的誤區:搜救按縣市劃分(屬地主義)+ 跨域支援 + 空勤統籌】

我們理解近期天災人禍,以及消防長期資源短缺的問題,也尊重許多救護人員在醫護的專業、以及對救援資源有限的擔憂,這不只是山域活動後勤的現實挑戰,更是消防醫護的生活日常。

然而,「救援資源只有一套」的論證,與台灣山域搜救體系的實際運作並不完全相符。

依據內政部消防署《直轄市及縣(市)政府消防機關處理山域事故人命救助作業要點》,山域搜救由事故發生地的縣市消防機關主責,譬如:

1. 南湖大山發生山難:視事故位置由宜蘭縣、或台中市消防局主責

2. 合歡山發生山難:主要由南投縣消防局主責

3. 燕子口堰塞湖災害:由花蓮縣消防局主責

端看出事地點位於何處,山域事故原則上由事故地點的縣市消防機關擔任主責,但同時存在跨縣市支援、國家公園協作、民間救難合作之制度;空中勤務總隊等關鍵戰力則屬全國性共享資源。

因此,把搜救量能簡化為「只有一套」並不精確;這些區域的搜救資源分屬不同縣市體系,彼此相對獨立運作。雖然在重大事件中可能有跨縣調度(如空中救援共享),但花蓮處理堰塞湖災害,難以論證直接大幅影響南投或宜蘭的高山搜救能量,尤其在當前堰塞湖工程重點在低地監測的情況下。

又,退一步說,倘若真是要將搜救量能考量進來,為何不是內政部、或消防署依據《災害防救法》區分責任範圍,將屬於花蓮搜救區域的路線設立管制,依照縣市量能來劃分,而是全憑太魯閣國家公園發函公告全園封閉?

四、政策脈絡:安全與開放不是零和

關於本次太魯閣封園事件,首先鷹確認好到底主責的主管機關是誰?是太管處?國家公園署?消防署?還是就是內政部要親自跳下來?

其它還有許多可以做、卻尚未做到的,包括:

1. 精準劃定災害管制區:

政府應基於科學風險評估,精確劃定管制範圍。本次事件中,合理封閉限於「立霧溪流域沿線及堰塞湖潰決直接影響區域」;高山區域若無連動風險,不應全區封園。

2. 落實程序正義與專業裁量:

內政部作為專責機關,應有權基於實際狀況進行判斷,行政裁量需有憑據,符合比例原則,避免不必要增加的社會與經濟成本。

3. 透明化決策標準與解除條件:

a、 基於什麼樣的風險評估?

b、 為何封閉範圍如此廣大?

c、 為何封閉期間如此之久?

d、 解除封閉的條件是什麼(如水位降至安全值)?

這些資訊應向大眾公開說明,而非僅發布公告。

4. 區分災害類型,分級應對:

政府應區分不同類型的災害與相應管制──

a、 颱風豪雨:可能需要大範圍暫時封閉

b、 局部地質災害(如本次堰塞湖):應精確劃定影響範圍

c、 地震後續風險:依各區域實際狀況個別評估

而不應將所有災害簡化為「全區封閉」。

燕子口堰塞湖是嚴肅的災害風險,政府採取預防措施無可厚非,尤其在危機未除和大雨預報下;但是,保護民眾安全與尊重程序正義、維護開放山林政策並不衝突。精確的風險評估、合理的管制範圍、透明的決策程序,這些都是現代民主法治國家應有的治理水準。

我們支持眾多戶外人提出的核心關切:行政機關的裁量權不是無限的,必須符合比例原則與程序正義。

2019年行政院宣布「向山致敬」政策,明確以「開放山林、資訊透明、便民服務、教育普及、明確責任」為五大主軸。

然而,本次封園決策過程中,相關風險評估資訊、決策依據、解除條件均未向社會公開說明,這與「向山致敬」政策所承諾的「資訊透明」原則存在落差。

我們期待的不是零風險的山林環境——那是不切實際的期待。我們期待的是:政府在面對災害風險時,能夠依據科學評估、遵循法定程序、公開決策資訊,在保護民眾安全與尊重合理使用權之間找到平衡。這才是「向山致敬」政策的真正精神。

開放山林的政策能否堅持,取決於政府是否真正理解並實踐「向山致敬」的精神。作為登山產業一員,我們願與政府、山友、專家學者共同努力,建立更科學、更合理、更符合法治精神的山域管理制度。

這一篇是為了未來,寫出我們理想中的山林政策與環境。

作者:陳慧元

山問攀登 The Great Hunger執行長,國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士。