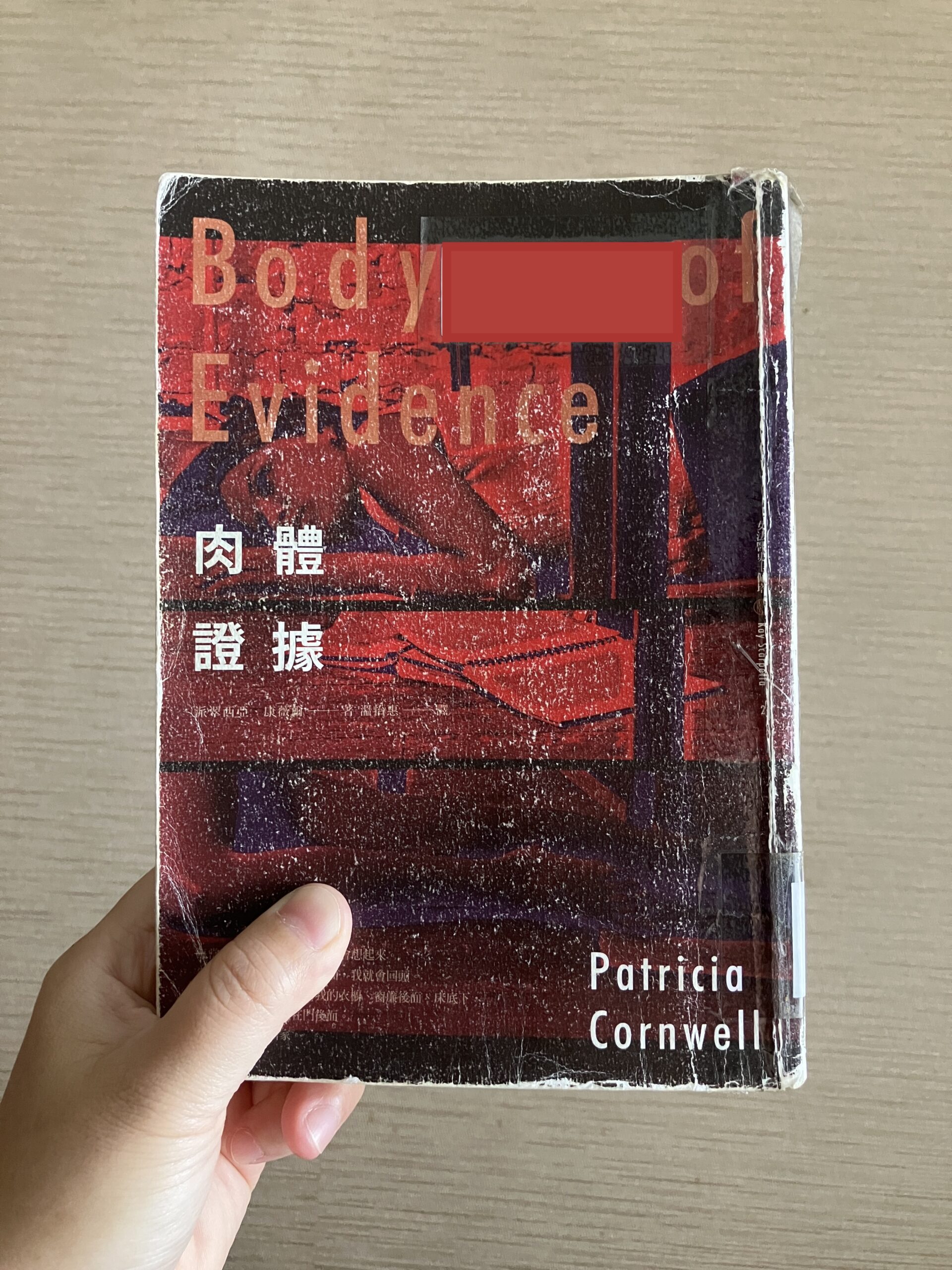

派翠西亞.康薇爾(Patricia Cornwell)的《肉體證據》(Body of Evidence),是法醫凱.史卡佩塔(Kay Scarpetta)系列作的第二本小說。凱.史卡佩塔是維吉尼亞的首席法醫,全心投入工作,這套將近三十本的系列小說,幾乎都環繞著她出色而縝密的鑑識實務展開。然而,我們眼前並非只有冷冰冰的專業場景,從她與其他角色的互動,也能清楚感受到她是一位富有感受力的人,堅守原則同時始終保有同理心。

她的工作在死亡發生之後才真正開始,面對那些已被殘忍對待、再也無法復返的受害者,她透過對其生前片段的梳理與重建,把零碎的證據重新拼成曾經活過的生命故事,某種程度上也是在替他們恢復本該擁有的尊嚴。

狼藉的案發現場,藏著祕密的屍首,必須依靠科學程序加以鑑識。凱身處高度陽剛、講求階級和服從的執法體系,但法醫與警方是緊密的合作關係,警方無法調度她,而是請她幫忙釐清真相。法醫的職責是調查死因並將發現寫成報告,擁有完全的調查權,亦即只要與死因有關的線索都可以追查到底,只是不像警察,法醫無法逮捕嫌犯。但可別誤會了,法醫也不盡如凱的做法,有些地方法醫不會去現場,或會想盡辦法避開麻煩。觀察細膩、在不疑處有疑,以及她鍥而不捨的查案態度,是我很喜歡這位首席法醫的理由之一。

《肉體證據》的故事,從才華洋溢的作家貝蘿.邁德森被殘忍謀殺開始。貝蘿被殺害以前,曾多次向警方報案,但負責的警員並未認真看待她的焦慮,還視之為年輕女性想獲得關注的歇斯底里,連跟蹤狂語帶威脅的答錄機留言,都被等閒視之。直到不可挽回的傷害發生,警方才亡羊補牢,必須在滿室鮮血、佈滿刺傷與砍傷的屍首,以及永恆的沉默裡尋找答案,然而越是調查,就越是疑點重重,此外,貝蘿的遺作手稿不見了。

貝蘿的人生,從極為年輕就跟哈博家族糾纏在一起。思德琳・哈博與蓋利・哈博是一對姊弟,蓋利是曾獲普立茲獎的作家,得獎之後再無新作,姊姊思德琳終身未婚,與弟弟同住在河邊的莊園,對附近的小鎮居民而言,哈博家族十分古怪而神祕。貝蘿年幼時就有寫作天份,並輾轉聯繫到蓋利,蓋利讀了她的作品之後,為她買了這棟遺世獨立的宅邸,貝蘿那時才十五、六歲。

貝蘿搬走之後,極為注重隱私,作品也多是不同的假名發表,非常難得以真實的身份參加公開的活動。貝蘿的手稿失蹤,循著故事推進,我們知道這份遺作是貝蘿自己的故事。貝蘿報案時,她的意見未被認真看待。蓋利曾在給予貝蘿出版機會的同時,明白以法律條文約束她不得書寫到任何關於哈博家族的事,而遺作手稿也引起了律師想藉以炒作提高銷售的搶奪攻防戰。

殺害她的人,是來聆聽她演講的瘋狂粉絲?還是生活圈裡的人?抑或是肇始自她不為人知的那段人生?——貝蘿青春期的那段時間,宅邸附近的小鎮居民,甚至不知當時她也住在哈博大宅之中。

法醫的工作是「Postmortem」,這個詞彙在法醫學上指的是屍體解剖的專業程序;在廣泛的應用上,則也可用來指對任何事件結束後的事後審查或分析。以法醫學為核心的真相探詢,將失去生命的軀體一步步拆解,從外觀到內部,再從內裡到全貌,像是拆開拼圖,再重組成真相,這完整的歷程不僅僅是鑑識細節與科學推論。

如果是死因無法獲得確定的極端情況,必須先多方了解事件相關背景,再依法醫學的推論組構脈絡。一方面這可以避免陷入以專業為名的過度推論,另一方面也必須思索眼前這具斷氣的屍首,即便已走完了其人生旅途,「卻還得繼續擐繫著各色各樣的個人歷史與紛繁的人際關係隨行至另一處所在」,這是夏樹靜子〈三分鐘的戲碼〉裡法醫的深刻觀察。

死亡的緘默是沒有焦點卻若有所思的冷峻目光,欲言又止的蒼白臉龐。如何「讓屍體說話」,可以說是法醫的終極任務。《肉體證據》一書,展示了大量的鑑識細節,像是觀察屍體腐敗的狀態、創傷的深淺與刀路,同時也包含檢驗纖維的微量跡證、藥品與毒物的鑑識分析。凱非常警惕過度推論,她不會單憑幾滴血的噴灑方向就斷言兇手是左撇子或右撇子,因為那牽涉到當下兇手與受害者的相對位置、動作方式,不可能只看一個變因就下結論;她也不會急著說「兇器應該是某一種刀」,以免警方只盯著某種工具,反而錯過真正的證據。運用謹慎的專業倫理,以期在充滿謊言、偏見與焦慮的世界,不錯過身體留下來的痕跡,那也是無能為力的死者所留下的文本,最隱蔽的語言。

貝蘿是作家,死亡卻將之消音,每個人都想對她的人生做出詮釋。派翠西亞.康薇爾的寫作,處理資訊的方式本身引人深思。貝蘿曾試圖藉由自身手稿說出自己的故事版本,但被竊取的原稿使真相不斷延遲。但小說伊始,就是兩封貝蘿的書信。書信是永遠的現在進行式,我們看見活著的貝蘿對生命的熱情恆久存續,那收信人「M」的真實身份揭露的一刻,她的肉體也成了最終的證詞。派翠西亞.康薇爾的線索像草蛇灰線,早早出現,卻要等到萬事俱備,回頭才能理解它的真正意義,而那種「原來如此」的感覺,其實夾帶著強烈的悲傷,釐清真相,就得承認那些傷害。

《肉體證據》是九〇年代初的作品,我喜歡這部作品的另外一個原因就是派翠西亞.康薇爾對同志的態度。故事有一部分發生在邁阿密的基韋斯特島,以同志度假村聞名之處。那是愛滋病仍被視為洪水猛獸的年代,用戲謔與粗俗的語言,把疾病與道德評價綁在一起,這樣的情況並不少見。調查人員和當地侍者的互動,清楚暴露出各種刻板的恐懼,如戴著口罩與橡皮手套,刻意保持距離來做訊問。

凱的態度既不將同志角色浪漫化,也未將之視為特殊的他者。她身為專業的人員,很早就學會在醫療工作中面對感染風險,交往則日常平凡。她自言對同性戀沒有偏見,年紀越大越覺得,愛沒有對錯,只有當事人怎麼去實踐和表達。性傾向不構成評價他人的尺度,而愛可以不同方式被經驗,對照九〇年代初的流行文化裡,愛滋經常被當成懲罰、恐嚇與道德教訓的工具,同志角色往往被描寫成危險、病態或註定悲劇的人,這溫柔著實可貴。

這樣對凱一致的人格形塑,也凸顯了這位法醫的與眾不同。處處協助凱的硬漢警探馬里諾,也不乏對陰柔氣質和同志的偏見,他代表了傳統警察的辦案手段強硬、言語挑釁,試圖透過高壓逼迫嫌疑人吐實的辦案風格。凱很少預設敵意,而是試圖理解對方的處境與心理,也因此往往能卸下對方的心防,讓那些在恐懼或防衛機制下被隱藏的關鍵資訊自然流露。凱.史卡佩塔就是一位這麼酷的法醫,要讀遍系列小說不容易,但這一本實在不可錯過。

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。