- 我想《生命中不能承受之輕》一書,應該可以排得上「聽過但不一定看過,看過但不見得看完的經典」的前幾名。

- 或者,也許你同我一般,記得更清楚的其實是小說出版四年後,於1988年改編成的電影《布拉格的春天》。

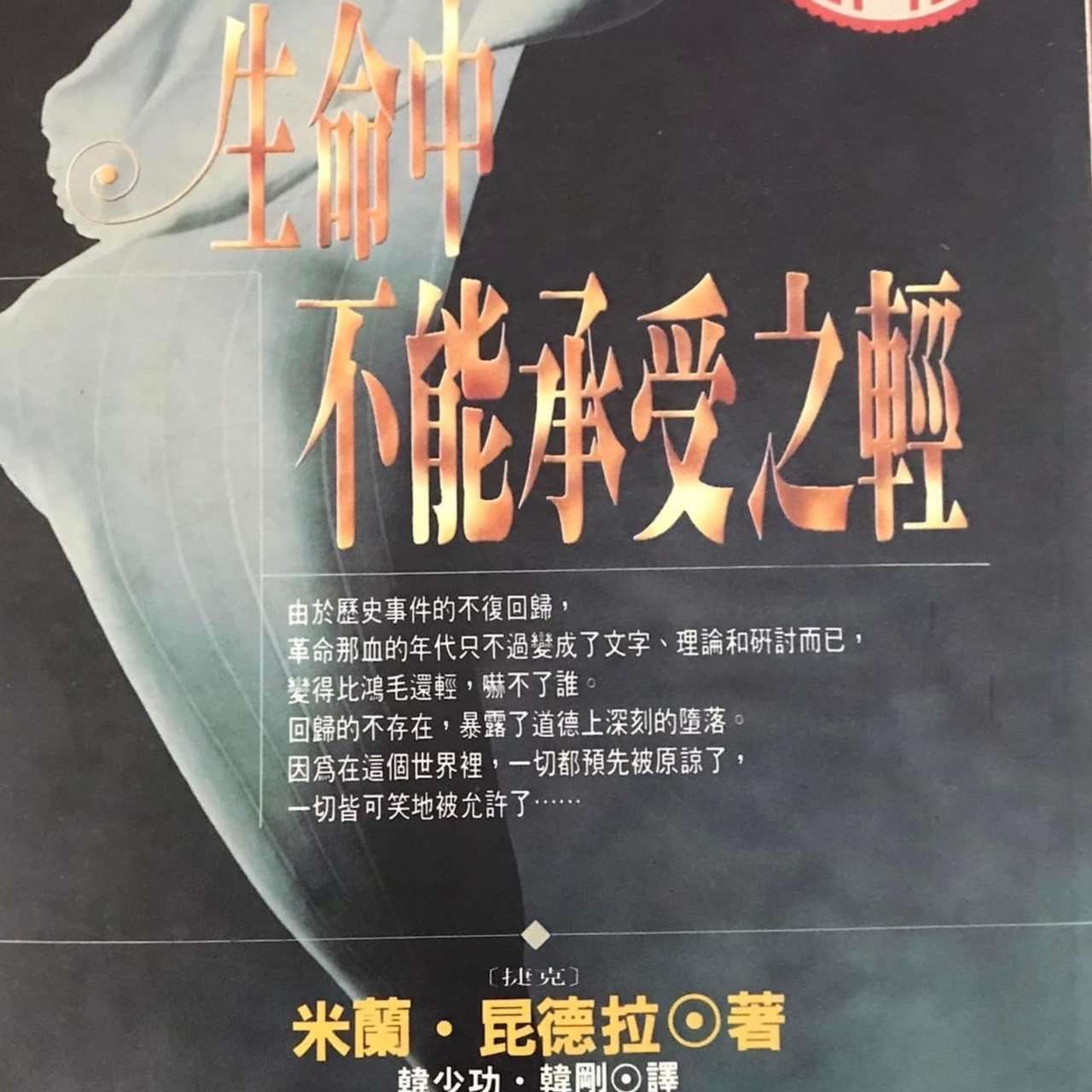

- 《生命中不能承受之輕》書本封面。

- Q:這篇在講什麼?

- A:我想《生命中不能承受之輕》一書,應該可以排得上「聽過但不一定看過,看過但不見得看完的經典」的前幾名。

- Q:重點是什麼?

- A:或者,也許你同我一般,記得更清楚的其實是小說出版四年後,於1988年改編成的電影《布拉格的春天》。

我想《生命中不能承受之輕》一書,應該可以排得上「聽過但不一定看過,看過但不見得看完的經典」的前幾名。或者,也許你同我一般,記得更清楚的其實是小說出版四年後,於1988年改編成的電影《布拉格的春天》。

1988年,我大二、大三。淡水鎮上只有一間老舊的戲院,我們不太能在上映的片子裡找到喜歡的作品,若真要找當時文青眼中必看的電影時,我們會在學校附近巷弄裡的小放映室裡找尋,一部片子的票價大約是70元,我便是在這種情況下觀看《布拉格的春天》。

那是一部至今想來仍十分好看的電影。我記得丹尼爾戴路易斯深邃的眼神,當時無法理解他面對感情時是出於什麼心態;更記得當時仍有著年輕精緻臉龐的茱麗葉畢諾許,她做愛時的喊叫聲驚心動魄;記得劇中名為莎賓娜的女子放在畫室中的那頂圓柱型禮帽,她和托馬斯相擁旋轉的畫面令人目眩神迷。

年輕的我把它當作一部愛情電影,只將歷史上著名的民主化運動「布拉格之春」以及後來蘇聯軍隊的入侵鎮壓等情節,當作是劇中人感情故事裡的時代背景。不管是托瑪士撰寫諷刺共產政權的文章、特麗莎拍下事件照片交給西歐和美國的記者刊登、還是蘇聯軍隊占領捷克後,他們至日內瓦的避難⋯⋯看電影時我都未曾深究,只把時代背景視為之後他們再度回到布拉格,再之後避居鄉間等情節的前言序章。

將他們之間的關係簡化成一段在動亂時代中檢視自己面對情感孰輕孰重的釐清、選擇,僅只是如此,這部電影就已頗為動人了,音樂、畫面、演員的表情,每個部分都值得再看一回。

但多年來我沒有機會再看第二遍了,我回到原著文本上。

原著《生命中不能承受之輕》並不是、不只是愛情小說,也不是、不只是探討共產主義的本質。米蘭昆德拉在書的一開始,便提出永劫回歸的哲學問題,並未把身為作者的他的見解與看法,隱藏包裝在角色身上。

「多少年來我一直想著托馬斯,似乎只有憑藉回想的折光,我才能看清他這個人」,第一人稱「我」,幾乎可以視為作者自己,他不只是全知觀點的上帝視角,同時直接挺身在讀者面前發言,在情節的發展中不著痕跡地、時不時地出現,和讀者分享詮釋說明他企欲表達的觀點。

讀者將逐漸明白,托馬斯、特麗莎、莎賓娜⋯⋯都是作者創造的,他們的關係、境遇、想法,都是作者塑造安排以印證他的論點。(其他小說的角色情節當然也是作者創造的,但作者會想達到「他們真的存在,並非我安排」的效果。)

電影受限於表現方式,無法傳達上述作者的企圖,但因為角色個性鮮明,所以仍十分好看;而小說則不單讓讀者看故事情節,你得不斷順著文字停下來思考,然後再回到故事之中,感受他們所感受的、面對他們所面對的,閱讀幾頁之後,你得再度停下來思考,然後再回到故事之中,如此循環下去⋯⋯。

米蘭昆德拉評論他喜歡的一部十八世紀作品《項迪傳》時曾說:「這種寫作技巧看起來好像是在耍花槍,作為一種藝術,技巧絕不僅僅在於耍花槍。」

《生命中不能承受之輕》一書就是在耍花槍,我們看完好看的花槍就夠了,畢竟花槍是吸引人的。至於不僅僅是耍花槍的部份,只要多看幾次文本,那些心有所感的領悟都是意外的收穫。

作者

郭淳華 北市建國中學國文老師