【健康醫療網/記者趙正瑋報導】疾管署在2日公布,國內新增2例新生兒腸病毒感染併發重症病例。兩名個案皆為中部未滿月男嬰。

第1名個案因母親產後發燒住院觀察,出現血氧下降、血小板低下、凝血異常及肝指數上升等症狀,經治療後病情穩定,已順利出院返家。第2名個案為早產兒,出生第10天出現發燒,並伴隨疑似敗血症狀而仍在加護病房治療。兩案均確診為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症。

腸病毒重症病例數 創6年新高

疾管署表示,今年截至目前,國內累計15例腸病毒感染併發重症確診病例,其中包含7例死亡,為近6年同期最高。且新生兒病例高達12例,且全部與伊科病毒11型感染有關,其中6例死亡。這數據顯示,伊科病毒11型已成為威脅新生兒健康的主要腸病毒型別,需提高防範意識。

在就醫情況方面,8/24至8/30腸病毒門急診就診人數為7,534人,與前一週的7,548人大致相當,整體呈現持平趨勢。疾管署指出,社區主要流行型別為克沙奇A16型,其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型。由於近期新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症,顯示該型病毒仍持續於社區活動,新生兒感染重症風險尚未下降。

新生兒和孕產婦感染風險高 為主要防護族群

疾管署提醒,成人或幼童感染腸病毒時,多數症狀輕微,常與一般感冒混淆,容易忽視。但若孕婦在產前14天感染,可能將病毒傳給新生兒,導致嚴重後果。

準媽媽若出現發燒、呼吸道症狀或腹瀉等情況,應立即就醫,並告知醫師自身狀況。家中有孕產婦的民眾,應加強手部衛生,若有疑似症狀,務必與孕婦及新生兒保持適當隔離,以降低傳染風險。

高風險機構應落實感染管制 嚴防院內群聚感染

疾管署提醒,嬰兒室、產後護理之家及托嬰中心等高風險機構,要維持訪客管理與感染控制措施。孕產婦入住時,應詢問本人與同住家人(含幼童)在產前14天至分娩後是否曾出現疑似腸病毒症狀。對於疑似感染的孕產婦、新生兒與嬰兒,應採取隔離防護並及時給予診斷與醫療處置,減少院內群聚感染風險。

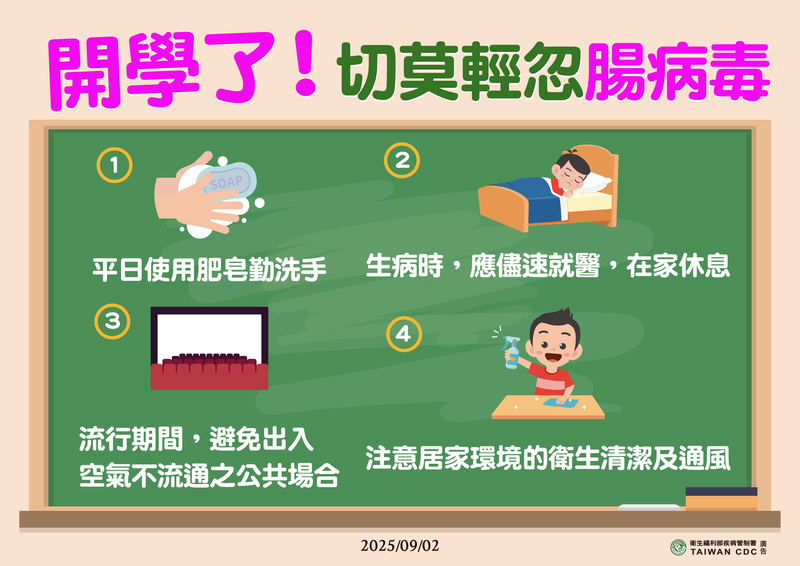

校園與托育機構增群聚風險 加緊兒童防疫把關

目前正值開學期間,學童返校後接觸與互動頻繁,傳播風險增加。疾管署呼籲,學校及托育機構應持續加強幼童的健康教育,培養正確洗手習慣,並落實「濕、搓、沖、捧、擦」的5步驟。活動環境需保持清潔與通風,並定期使用 500 ppm 含氯漂白水消毒幼童常接觸的桌面、玩具與把手等,以有效降低腸病毒傳播的可能性。

除了醫療院所與校園的措施外,家庭與社區亦是防疫的關鍵。疾管署建議,家長留意幼童是否出現發燒、口腔潰瘍或手腳水泡等腸病毒典型症狀,如有疑似情況應避免上學或前往公共場所,並及早就醫。

強化防護環境衛生 降低新生兒風險

腸病毒對多數成年人與幼童而言多為輕症,但對新生兒卻可能造成嚴重威脅。疾管署表示,近期伊科病毒11型的持續活動,凸顯新生兒感染風險仍嚴重。只有在多數人都有防護意識的情況下,才能有效降低新生兒重症的發生率,守護最脆弱族群的健康。

【延伸閱讀】

再增2例新生兒腸病毒重症! 疾管署急呼籲「有這些症狀」需警覺

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66153

免責聲明:本文為外稿合作單位授權刊登,如對內容有任何疑問,請向原作單位確認。